30by30(サーティ・バイ・サーティ)を理解する

自然共生サイトの申請をする際に必要な情報をまとめました。自然共生サイトの申請を検討するにあたって、

参考になりましたら幸いです。この記事は2024年3月23日時点の情報に基づいて書いています。

定義

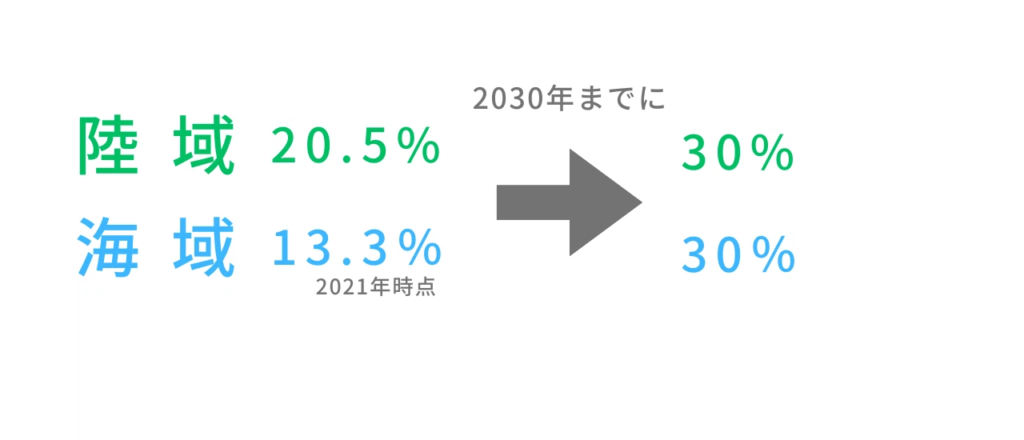

30by30(サーティ・バイ・サーティ)とは、2030年までに陸域と海域の30%以上を健全な生態系として効果的に保全しようとする目標です。

経緯

2021年6月に英国で開催されたG7サミットにおいて、2030年までに生物多様性の損失を食い止め、反転させるという

目標達成に向け、G7各国が自国の少なくとも同じ割合を保全・保護することについて約束しています。

2022年12月に開催された昆明・モントリオール生物多様性枠組で、30by30は世界目標になりました。

現状

陸域20.5%、海域13.3%(2021年時点)が、国立公園等の保護地域として保全されています。これを2030年までに30%にする目標が30by30です。

自然共生サイトを理解する

定義

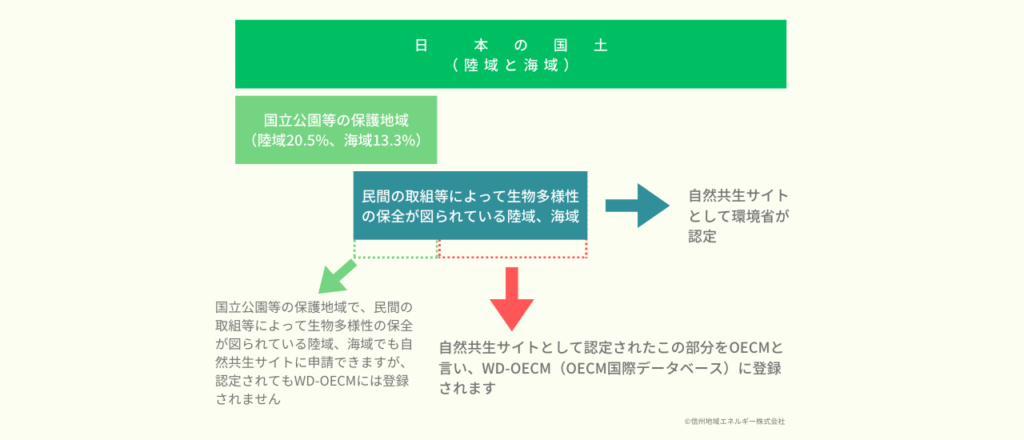

「民間の取組等によって生物多様性の保全が図られている区域」を国が認定する区域のことです。

環境省HP

認定区域は、保護地域との重複を除き、「OECM」として国際データベースに登録されます。

30by30を実現するための手段が自然共生サイトという位置づけです。この定義が理解しにくいので、図にしてみました。

例えば国立公園でも必ずしも生物多様性が保全されている訳でもなく、民間の取組で保全活動がおこなわれています。

その活動場所も認定基準に達すれば自然共生サイトに認定されますが、WD-OECM(OECM国際データベース)には

登録されません。一方、企業の社有地等で生物多様性の保全活動がおこなわれている場所も認定基準に達すれば自然

共生サイトに認定されます。国立公園等の保護地域以外で自然共生サイトに認定された場所を

OECM(Other effective area-based conservation measures)として、WD-OECM(OECM国際データベース)に登録します。

30by30実現のためには、OECMを増やしていくことが鍵になります。

自然共生サイトに登録するメリット

OECMを増やすために環境省はどんなメリット(インセンティブ)を用意しているかといえば、

1. 環境省のHPで取り組みが紹介される

2. 認定式で表彰される

しかし、これではあまりインセンティブにはならず、大きな課題になっています。

環境省が設置する「30by30に係る経済的インセンティブ等検討会」で議論がされていますが、あまり魅力的な施策は見当たりません。

- 支援してもらいたい環境保護団体と支援したい企業を結ぶマッチング

- 有識者の派遣(環境保全の専門家等)

- 既存の補助金・税制の活用に係る調査(都道府県、市区町村などで使える制度を調査し、一覧にする)

- 既存の補助金の拡張(国立公園等の保全活動で使えた補助金を、自然共生サイトでも使えるようにする)

- 民間の補助金を紹介(ドコモ市民活動団体助成事業(環境分野))

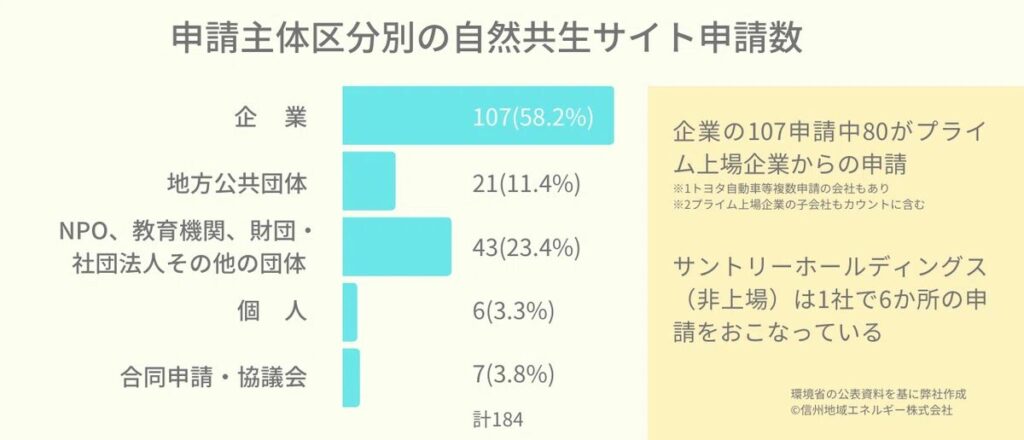

現在認定されているサイトの申請主体別属性

令和5年度 184か所が自然共生サイトに認定されました。

令和5年度前期 122か所(うち令和4年度試行分52か所)10月25日認定

令和5年度後期 62か所(うち令和4年度試行分3か所) 3月18日認定

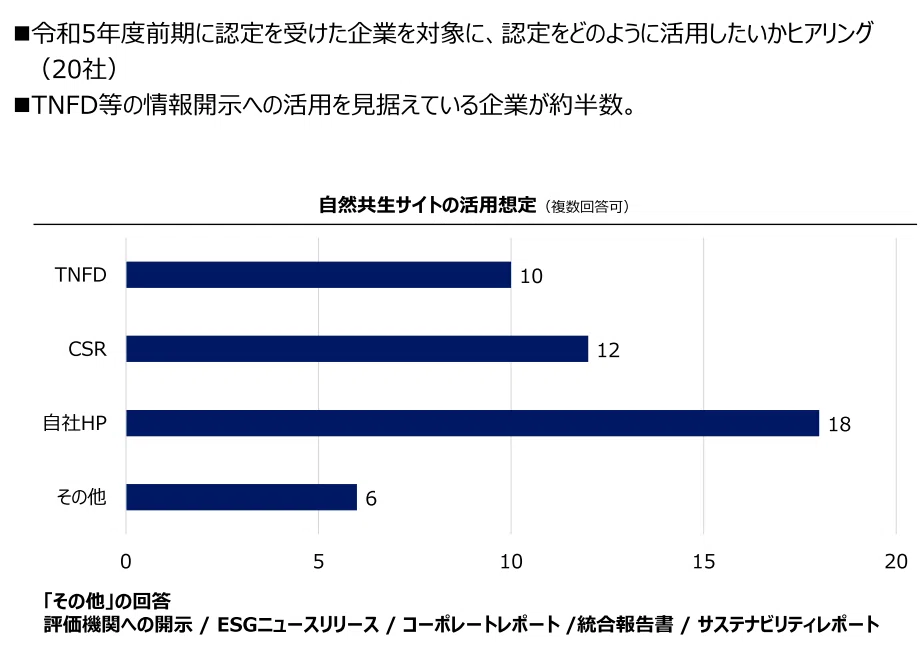

環境省「自然共生サイトの活用について」から抜粋

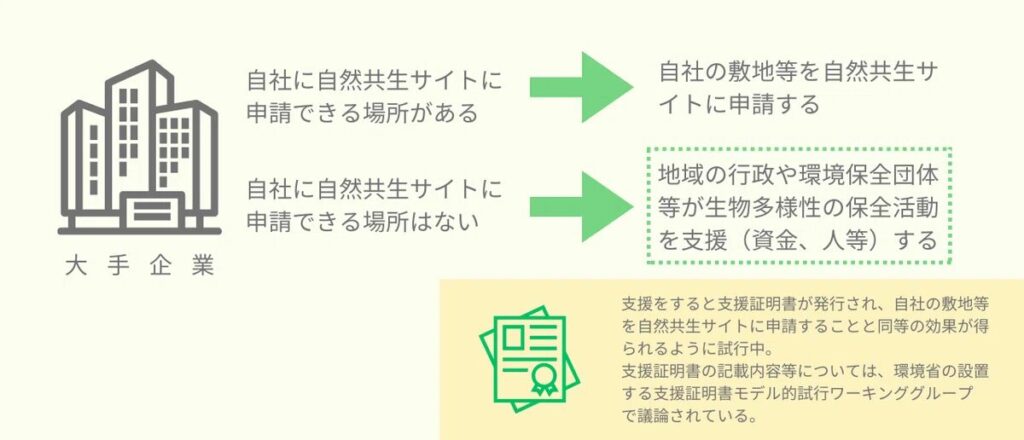

大手企業による30by30推進のイメージ(弊社作成)

もちろん草の根の環境保全活動でも自然共生サイトに登録することができます。しかし、申請書をつくるにもかなりに手間暇がかかり、申請の手続きを外部におこなうと費用もかかります。

この費用を補助する制度が鳥取県等の一部の都道府県ではありますが、環境省の補助制度はありません。これから増えていくことが望まれます。

長くなりましたので、つづきは次回にします。

お読みいただき、ありがとうございました。